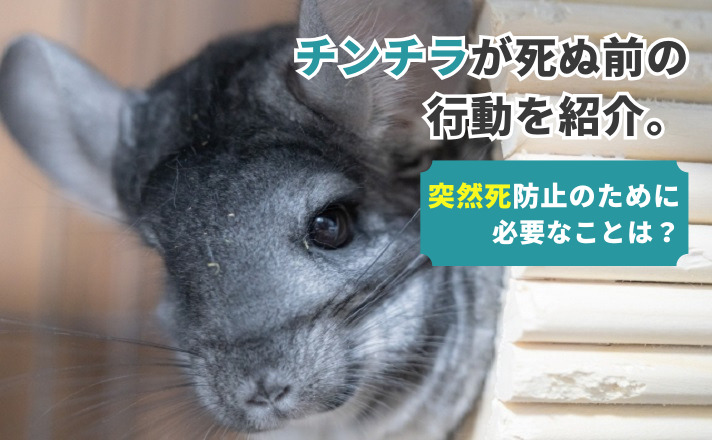

チンチラはアンデス山脈の高地に生息するげっ歯類の動物です。

寒い気温に耐えるためふわふわとした毛に覆われており、見た目がかわいいことからSNS上で人気を集め、ペットショップで販売されるようになりました。

しっかりとお世話をすれば10年以上長生きをすることがあるチンチラですが、急に体調を崩し、そのまま命を落としてしまう場合もあります。

今回はチンチラが死ぬ前に見せる行動や、チンチラの突然死を防止する対策について説明します。

この記事の監修者

高間 健太郎

(獣医師)

大阪府立大学農学部獣医学科を卒業後、動物病院に勤務。診察の際は「自分が飼っている動物ならどうするか」を基準に、飼い主と動物の気持ちに寄り添って判断するのがモットー。経験と知識に基づいた情報を発信し、ペットに関するお困り事の解消を目指します。

チンチラが死ぬ前に見せる行動とは?

チンチラは上手に飼育すれば10~15年程度長生きすることがあり、近年は20年近く生きる子も増えてきています。

同じげっ歯類のハムスターやモルモットと比べると寿命が長く、長期間一緒に暮らすことができる動物だといえるでしょう。

しかし、チンチラはストレスや気温差に弱いため、ペットショップからお迎えしてまもなく死んでしまう場合もあります。

チンチラが体の不調を飼い主に知らせることはありません。

そのため、下記のような死ぬ前に見せる異変に気づいたら速やかに動物病院に連れて行く必要があります。

餌を食べない

チンチラは餌に飽きてしまうと、普段与えている餌に興味を示さず食べないことがあります。

他にもストレスや好き嫌いなど様々な原因があるため、すぐに病院に連れて行く必要はありませんが、体重が減少している場合は診察を受けましょう。

便秘、下痢

環境変化や食べ物の影響を受けると、排泄物に変化が見られます。

便秘の場合は酷くなると腸閉塞を起こしてしまうので、早めに診察を受けることをおすすめします。

下痢は食べ物や疾患が原因であることが多く、熱中症の症状でも見られることがあります。

温度や湿度に問題が無ければ、食べ物を牧草中心にして数日、排泄物の変化を観察します。

軟便が続くようなら診察してもらいましょう。また、汚れたケージは速やかに掃除をして常に清潔にしましょう。

口元を頻繁に掻く

口元からよだれが垂れていたり、口元を掻く仕草を頻繁に見るようになった場合は不正咬合になっている可能性があります。

チンチラを含むげっ歯類は一生歯が伸び続けますが、歯を研ぐことができないと前歯が伸びすぎてしまい、餌が食べにくくなります。

満足に餌を食べることができないと栄養失調に陥り、衰弱死の可能性が高まります。

歯が伸びすぎている場合は病院で切ってもらいましょう。

ぐったりしている、横になっている

密度の高い毛皮を持つチンチラは高温多湿にとても弱く、室温が25度以上、湿度が60%以上になると熱中症の危険性が高くなります。

そのため、人間が暑くないと感じる気温でもチンチラが熱中症になり、飼い主が気づかないまま手遅れになってしまうことも少なくありません。

熱中症や脱水症状になると、床にうずくまり、ぐったりとしていることがあります。

処理が遅れると目や口の粘膜が赤くなり、昏睡状態に陥り死亡してしまいます。

熱中症に気付いたときは、まず室内の温度を下げるか部屋を移動させます。

ぬるま湯を用意してチンチラを入れてあげるか、湿らせたタオルで体を巻いて”ゆっくり”体温を下げます。

冷水や氷水はショック死を起こす可能性があるため、絶対に使用しないでください。

そして水を少しずつ飲ませ、湿らせたタオルでくるんで速やかに動物病院に連れていきましょう。

チンチラが急死してしまう原因とは?

チンチラの異変に気づき、対処することで病死を防ぐことができます。

しかし、普段と変わりない様子だったチンチラが翌日に突然命を落としてしまうこともあるため、常に見守っていても命を救うことができるとは断言できません。

衰弱・ストレス

生まれて間もないチンチラはブリーダーからペットショップにお迎えした後すぐに命を落としてしまうことがあります。

生まれたばかりのチンチラは親元から離されると、ストレスや母乳から貰える栄養分を摂取できずに衰弱死することがあります。

他の飼い主からチンチラを譲ってもらえる場合も、離乳するまでは幼いチンチラは引き取らないようにしましょう。

また、チンチラと他の動物を同じ空間で飼育したり、チンチラを追いかけ回したり、大きく驚かせるなど強いストレスを与えてしまうと痙攣を起こし、そのままショック死することがあるため注意が必要です。

食べ物

ひまわりの種などナッツ類のおやつを食べているときに喉を詰まらせて窒息死してしまった事例もあります。

チンチラが喉を詰まらせてしまいそうな小さいおやつは餌入れに入れっぱなしにせず、様子を見ながら少しずつ手渡しで与えて窒息しないように見守ってあげましょう。

さらに食べ物に関する事故では”与えてはいけない食べ物を与えてしまう”というものもあります。

これはどのような動物でも起こりえる事故ですが、飼い主が徹底して気を付けていれば防ぐことができます。

特に下記は中毒症状を起こしやすい食べ物ですので、チンチラが興味を持たないように見えない場所に保管するなどしましょう。

チンチラに与えてはいけないもの

- 野菜:ネギ類、生の豆、じゃがいもの皮、アボカド など

- 植物:アサガオ、アジサイ、ポインセチア など

感染症

気を付けたい急死の原因は、治療が手遅れになりやすい感染症です。

症状が見られた時には末期であることが多く、死に至るケースが多いです。

ストレスのない飼育環境を整え、早期発見ができるように普段から行動や排泄物をチェックしましょう。ただし過剰な観察はストレスになりますので適度な頻度で行います。

チンチラの寿命を延ばす方法は?

チンチラの寿命を延ばすためには、生息地と似たような環境を作ってあげることが大切です。

適切な室温を保つためにクーラーはつけっぱなしにして、牧草を中心としたご飯を与えます。

そして、ストレスを解消できるよう十分に運動と砂浴びができる環境を用意してあげます。

牧草を主食にバランス良く餌を与える

チンチラはチモシーなどの牧草を主食としている動物です。

牧草には食物繊維が豊富に含まれており、便秘を予防する効果があります。

またよく噛まないと食べることができないため、歯がすり減って適切な長さになり、不正咬合を予防できます。

ビタミンなど牧草で補うことができない栄養素はペレットを与えて摂取させることができます。

メニュー選びの注意点

また、主食が牧草などの乾いた草ということもあり、水分の多い食べ物を消化することが苦手です。

野菜や果物を与える際は水分量の少ないものを選び、与える頻度も少なくしてください。

ドライフルーツなどの甘い食べ物も好きですが、糖質や油分が含まれているため、大量に与えてはいけません。

おやつは動物病院に連れて行った後など、ご褒美として少しずつ与えるようにしましょう。

運動しやすい環境を作る

チンチラは運動が大好きな動物です。

毎日30分程度はケージから出し、運動をさせてあげましょう。

ケージに回し車が設置されている場合でも、広い場所を走り回る時間は必要です。

チンチラをケージから出して遊ばせるときは、怪我をさせないよう電化製品のコードや小さな金具は部屋から撤去しておきましょう。

砂浴びを毎日させる

毛の密度が高いチンチラの毛皮は、水に濡れると自然に乾かずカビが生えてしまいます。

そのため、チンチラは砂浴びをして毛に付着した汚れや油分を落とします。

砂浴びはチンチラのストレス解消にも繋がりますので、一日一回は砂の入った容器を用意してあげましょう。

室温管理を徹底する

チンチラは本来とても寒い地域に生息する動物です。

寒さには強いですが暑さにはとても弱く、夏場に命を落としてしまうチンチラは多いです。

チンチラに適切な室温は20~25度で、26度以上になると体調を崩しやすくなるといわれています。

エアコンを付けないまま26度以下の環境で飼育することは難しいため、気温が上がる春頃からはエアコンをつけっぱなしにして室温を調整する必要があります。

チンチラがかかりやすい病気を事前に知っておく

チンチラがかかりやすい病気を事前に知っておけば、異変に素早く気付くことができます。

熱中症

暑さに弱いチンチラにとって、熱中症は命に関わる深刻な病気です。

夏場にぐったりしている場合は、熱中症の可能性を疑いましょう。

耳の中が赤くなっていたり、体が熱くなっていたりする場合は、体を冷やしながらすぐに病院へ連れて行きましょう。

予防のためには、風通しの良い場所にケージを置き、直射日光やエアコン・ヒーターの風が直接当たらないように注意しましょう。

不正咬合

チンチラの歯は一生伸び続けるため、伸びすぎるとエサをうまく食べられなくなります。

食欲が落ちたり、体重が減少したり、よだれが出る、歯ぎしりをするなどの症状がある場合は「不正咬合」の可能性があります。

病院で伸びすぎた歯を削る処置が必要になるため、早めに受診しましょう。

予防策として、牧草やかじり木を日常的に与え、歯の伸びすぎを防ぐことが大切です。

皮膚疾患

皮膚が赤くなったり、フケが出たり、脱毛している場合は「皮膚疾患」の可能性があります。

これらの症状が見られたら、すぐに病院で診察を受けましょう。

中には人にも感染する皮膚疾患もあるため、注意が必要です。

免疫力が低下すると発症しやすくなるため、快適な環境を整え、部屋んぽや砂浴びをさせてストレスを発散させることが予防につながります。

便秘、下痢

便の量が少なくなったり、水っぽい便が出たりする場合、「便秘」や「下痢」の症状が疑われます。

便秘のときは、食物繊維を多く含むエサを与えることで改善することがありますが、下痢の場合は感染症の可能性もあるため、注意が必要です。

どちらの症状も続くようであれば、病院を受診しましょう。予防のためには、ケージを清潔に保ち、古くなったエサを与えないようにすることが大切です。

また、チンチラの体質に合ったペレットを見つけることも健康管理の一環となります。

骨折

チンチラは骨が細いため、骨折しやすい動物です。

いつもよりおとなしくしていたり、活動的な時間帯にじっとして動かない、歩き方に違和感がある、触ると痛がるなどの様子が見られた場合は、骨折を疑い、病院で治療を受けましょう。

骨折を防ぐためには、ケージのレイアウトを工夫し、高いところからの落下を防ぎます。

また、室内で散歩をさせるときは際には目を離さないでください。

チンチラが死んでしまったときは?

一生懸命お世話をしていても、いつかはチンチラとお別れをしなければならない日がやってきます。

悔いが残らない方法で供養してあげましょう。

埋葬

チンチラの遺体は自宅のお庭や鉢植えに埋葬するのもおすすめです。

犬や猫に掘り返されないよう穴は深く掘り、チンチラを埋めた場所に花や木を植えてあげましょう。

埋葬すると遺体が地中の微生物に分解されることによって悪臭が発生することや、公園や借地権付き建物などの私有地ではない土地に埋葬することで処罰を受けたりトラブルを起こしてしまう恐れがあることに注意が必要です。

犬や猫にお墓を荒らされる被害、そして悪臭の被害を避けるためにも火葬してあげるのが一番いい供養方法かもしれません。

火葬

優良なペット火葬業者ならチンチラなどの小動物の骨もしっかり残るように火葬してくれます。

ただ、遺骨を残したい場合、合同火葬には注意が必要です。チンチラの骨は細く小さいため他のペットちゃんの遺骨と混ざり、どれがチンチラの骨か判別できなくなる恐れがあるため合同火葬での返骨は対応していない業者が多いです。

個別火葬では骨が混ざることが無いので返骨に対応している業者も多く、葬儀後も自宅や霊園で供養をすることができます。

まとめ

チンチラは寿命が長い動物だといわれていますが、どれほど注意深く飼育をしていても、予測できない出来事によって命を落とすこともあります。

そのため、チンチラが突然死してしまったとしてもご自身を責める必要はありません。

チンチラとお別れをしなければならない日が来ても悔いが残らないよう、精一杯の愛情を注いで飼育してあげましょう。