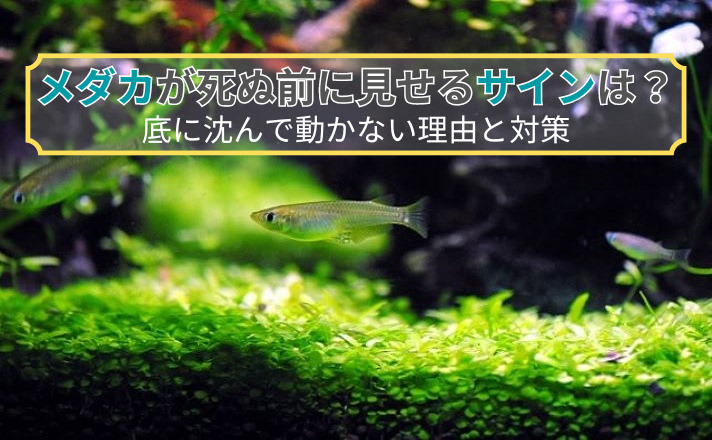

メダカは環境の変化に強く、ペットを飼ったことがない方でも比較的飼いやすい生き物です。

とはいえ、飼育方法や環境によっては病気になり死んでしまうこともあります。

そんな悲しい思いをしないためには、メダカが死ぬ前のサインを知り、適切な対策をすることが大切。

特に、メダカが水槽の底に沈んで動かない場合は病気やケガなどの体調不良を疑いましょう。

このページでは「メダカがかかりやすい病気」や「体調を崩す原因」を通して、大切なメダカを長生きさせる方法について解説します。

「メダカの体調が悪そうで心配」「今の飼育環境が正しいか心配」という場合は、この記事を参考にしてください。

この記事の監修者

高間 健太郎

(獣医師)

大阪府立大学農学部獣医学科を卒業後、動物病院に勤務。診察の際は「自分が飼っている動物ならどうするか」を基準に、飼い主と動物の気持ちに寄り添って判断するのがモットー。経験と知識に基づいた情報を発信し、ペットに関するお困り事の解消を目指します。

メダカが死ぬ前のサインは行動や外見に現れる

メダカが死ぬ前のサインは「水面で口をパクパクさせる」「泳ぎ方が変」「痩せる」の3つです。

この3つはメダカが死ぬ前に見せるサインですが、病気や体調不良である可能性もあります。

メダカが水面で口をパクパクしている

酸素不足に陥ると、メダカたちは水面で口をパクパクさせる「鼻上げ行動」をします。

このまま放っておくと、メダカたちは酸欠で死んでしまいます。

他にも、病気や寄生虫の影響で呼吸困難に陥っているケースでも口をパクパクさせます。

この場合は水槽の底に沈むこともあります。

メダカが水面に上がり、口をパクパクさせて酸素を取り込もうとする行動のこと。

慣れたメダカは飼い主様の姿を見ると水面で口をパクパクさせることがあります。

これはエサを欲しがっているだけなので問題ありません。

メダカの動きが鈍くなる/泳ぎ方が変

死ぬ前には泳ぎ方や行動に変化が現れます。

水槽の酸素不足や水温上昇、水質悪化でメダカが酸欠に陥ると、泳ぎ方が弱々しくなります。

平衡感覚を失っている、底のほうに沈んでいる場合は、寄生虫や病気を疑いましょう。

激しく泳ぎ出し、時折バランスを崩すようにふらつく場合はphショックの可能性があり、この場合は回復が困難です。

水換えで新しい水を水槽に入れた時や水槽の引越しの際に、飼育水と新しい水のphの差が大きいと起こるショック症状のこと

メダカが痩せてしまった

メダカを上から見たときに、頭よりお腹がややふっくらしているのが健康な状態です。

頭よりもお腹のほうが細く痩せてしまっている場合は注意してください。

エサを食べられていないかもしれません。

若いメダカでも泳ぐのが遅い子はエサを食べられずに死んでしまうこともあるのです。

その他、病気で弱ったメダカや高齢のメダカもエサをあまり食べられなくなり痩せます。

高齢の場合は、鱗の色がくすんでくるなどの見た目の変化も見られます。

この場合は、メダカが老衰によって寿命を迎えるまでゆっくりとお世話してあげましょう。

メダカが底に沈んで動かない理由と対策

メダカが底に沈んで動かない場合「死んでしまったのでは」と焦ってしまいますが、まずは状況を把握することが大切です。

この章ではメダカが底に沈んで動かない場合に考えられる理由3つと対策を解説します。

外敵の存在に警戒している

メダカは外敵の存在を警戒して、底に沈むことがあります。

防衛本能からの行動なので心配は無用ですが、飼育環境を見直す必要はあるでしょう。

屋外で飼育している場合は、水槽にネットを被せるなどの対策を取ることを推奨します。

室内で飼育している場合でも、他のペットが水槽には近づけないようにしてください。

加えて、水槽内に水草や流木を入れて、隠れられる場所を設けてあげましょう。

水温が低すぎて冬眠している可能性がある

基本的にメダカは水温の変化に強く、水温の低い場所でも生存できます。

しかし、水温が15度以下になると動きが鈍り、5度を下回ると冬眠状態に入ります。

そのため、冬場にメダカが底にいて動かない場合は、水温が低すぎないかを確認しましょう。

屋外飼育の場合でも水槽に防寒シートを巻き付ける、ダンボールや発泡スチロールで囲うなど、水温を下げ過ぎない対策が必要です。

また、水温が下がりすぎて凍結した場合は、メダカは凍死してしまいます。

そのため、冬眠させる場合は水深を深くするか、凍らないようにエアレーションで水を動かすことも重要です。

何かの病気やケガをしている

水温の低下や外敵の影響ではない場合は病気やケガをしている可能性があります。

この状態のまま長期間放置すると、最悪の場合死んでしまうため、早急な対応が必要です。

まずは体やヒレに異常が出ていないか、泳ぎ方や行動に異変がないかに注目してください。

体やヒレに傷がある、小さな斑点が出ている、痩せすぎ、あるいはお腹が膨れているなどがあれば、病気の可能性があります。

すぐにそのメダカを隔離して塩水浴や薬浴などの治療を施し、飼育環境を見直してください。

また、一緒の水槽のメダカが病気に感染していないかどうかも注視してあげてください。

メダカが死ぬ前の症状と対処方法

病気は、飼育環境を適切に保ち、ストレスを与えなければ、ある程度は防ぐことができます。

それでも、アクシデントによるケガや急激な環境変化に起因して発症することもあります。

メダカに多い病気の症状と治療法を知り、早期発見・早期治療を心掛けましょう。

| 死因 | 症状 | 発生原因 | 対策 |

| 酸欠 | メダカが水面に浮かぶ | ・水中の酸素不足(メダカの入れすぎや水質の悪化) | ・エアレーションの設置 ・別の水槽への振り分け |

| 高水温 | 泳ぎ方に異常が出る | ・水温が35度以上 ・直射日光が当たっている | ・冷却ファンを設置 ・すだれなどで影を作る |

| 餓死 | 痩せてしまう | ・エサの量が少ない ・他のメダカに取られる | ・適切な量を与える (夏場は1日2~3回、冬場は暖かい日に少量だけ) ・弱いメダカは水槽を移す |

| 病気 | ・傾いて泳ぐ ・口を頻繁にパクパク ・メダカの体に異常 | ・水質悪化などのストレス ・免疫の低下 ・後から入れた水草などに寄生虫が付いていた | ・病気のメダカは隔離する ・適切に治療する ・信頼できる販売元から購入 |

ヒレがボロボロになっている場合は「尾腐れ病」

ヒレの充血から始まり、病気が進行するとヒレがボロボロになり、やがてヒレを失います。

やがてメダカは衰弱し回復は難しくなります。

また、原因菌であるカラムナリス菌はエラ病や皮膚炎などの原因にもなるため、これらの病気を併発するリスクもあります。

| 原因 | 治療法 |

| ・カラムナリス菌(常在菌)への感染 ・水質の悪化により菌が増殖する ・メダカの免疫力低下 | ・初期の場合は塩水浴でメダカの免疫力を上げることで自然治癒できることもある ・別の容器に隔離し、専用の治療薬で薬浴 ・水槽のろ過フィルター・底砂を洗浄する |

体に白い斑点ができたら「白点病」

メダカの体に白い斑点ができる病気です。

体をこすり付ける、エサを食べない、水槽の底で動かないなどの症状が出ることも多いです。

この病気は感染力が強く、複数のメダカに同時に症状が現れることもあります。

| 原因 | 治療法 |

| ・白点虫(ウオノカイセンチュウ)という寄生虫の感染 ・白点虫は低水温に強いため、水温が下がると悪化しやすい | ・専用の治療薬を用いて、全メダカを薬浴 ・白点虫は高水温に弱いので、薬浴と同時に水温を28度程度に調整する ※1 |

目が飛び出している場合は「ポップアイ」

メダカの目が飛び出している、もしくはいつもより目が大きく見える場合はポップアイの疑いがあります。

異常が起きた目は元に戻すことができないため、早めの発見と治療で症状を食い止める必要があります。

| 原因 | 治療法 |

| ・エロモナス菌への感染 ・抵抗力が下がっている | ・薬浴・塩浴 ・殺菌のため水質の改善 ・メダカのストレスの軽減 |

体に白い綿のようなゴミがついている場合は「水カビ病」

メダカの体に白い綿のようなカビが付く病気で、進行すると患部が炎症を起こします。

エサを食べなくなる、水槽の底に沈む、水面をふらふらと泳ぐなどの行動が見られます。

| 原因 | 治療法 |

| ・真菌の増殖 ・水換えや掃除不足 ・メダカの免疫力低下 ・メダカの体に擦り傷がある | ・メダカを隔離して、専用の治療薬で薬浴する ・水槽の定期的な水換え、掃除をする ・ミナミヌマエビやヤマトヌマエビなど、水槽内を掃除してくれる生き物を一緒に飼育する |

息苦しそうに口をパクパクさせる場合は「エラ病」

エラ呼吸が困難になり水面で口をパクパクさせる、物陰に隠れる、底で動かないなどの症状が出ます。

末期になると呼吸困難で死んでしまいます。

| 原因 | 治療法 |

| ・カラムナリス菌への感染/寄生虫・繊毛虫 ・寄生虫は春先や秋以降に症状がでやすい ・メダカの免疫力低下 | ・初期の場合や原因がわからない場合は、発症しているメダカを隔離して塩水浴を行う ・塩水浴を2日ほど行っても回復しないときは薬浴(細菌か寄生虫かで使用する薬が異なる) ・水換えを行い水槽内の水質を改善させる |

鱗が開いて荒れている場合は「松かさ病」

別名、立鱗病とも呼ばれ、松ぼっくりのようにメダカのうろこが逆立つ病気です。

初期段階では体のラインがギザギザして見える程度で、泳ぎ方に変化は見られません。

症状が進行すると、炎症が悪化して便秘をするようになり、鱗が開いてきます。

確実な治療法は見つかっておらず、重症化すると、衰弱して短期間で死んでしまいます。

| 原因 | 治療法 |

| ・エロモナス菌への感染 ・メダカの免疫力低下 ・消化不良 ・古くなったエサ | ・発症したメダカを隔離して専用の治療薬で薬浴する ・こまめに水槽の水換えを行い水質を改善させる |

腹部が膨らんでいる場合は「腹水病」

メダカの内臓に水がたまって腹部がパンパンに膨らむ病気です。

初期症状としては、エサを食べなくなって泳ぎ方も弱々しくなります。

進行すると腹部が膨脹して、白い糞をするようになるのがこの病気の大きな特徴です。

松かさ病などを併発することも多く、治療は困難でそのまま命を落とすこともあります。

| 原因 | 治療法 |

| ・エロモナス菌への感染 ・水質悪化による菌の増殖 ・メダカの免疫力低下 ・ストレス ・古くなったエサ | ・発症したメダカを隔離して専用の治療薬で薬浴する ・メダカの免疫力を上げる塩水浴との併用も効果的 ・水換え頻度を増やす ・底砂を洗浄する ・ろ過フィルターを洗浄する |

お腹が大きくなって泳ぎが変な場合は「過抱卵」

メスのメダカが卵を上手に産めなくなり、体内に溜まって腹部が徐々に膨れ上がる病気です。

腹部が邪魔になるため泳ぎ方が変になり、腹部が破裂して死んでしまうこともあります。

| 原因 | 治療法 |

| ・産卵場所がない ・水槽内にオスがいない ・オスとメスの相性が悪くペアができない | ・産卵床や水草を増やす ・新しいオスを水槽に入れる ・飼育水の1/3~1/2を目安に水換えをする(水換えの刺激で卵を産むことがある) ・メダカの肛門付近(産卵孔)を綿棒で優しく刺激する(人工的に産卵を促す) |

※参考サイト

メダカの全滅を防ぐためのポイント

メダカは群れで飼育する方が多いはずですが、一匹が病気になると水槽内のすべてのメダカに感染する恐れがあります。

最悪の場合は全滅してしまう可能性もあるため、病気の特定と治療に加えて、残りのメダカのケアも行うようにしましょう。

病気が見つかったら、他のメダカにも注意する

尾ぐされ病や白点病など、寄生虫が原因の病気を発症した場合は、残ったメダカを薬浴、水槽は水換えと水温を上げて寄生虫を退治します。

また、メダカがエラ病など常在菌が原因の病気を発症している場合は、ストレスの原因を取り除く必要があります。

こちらは水質の改善や隠れ場所を作ることで、落ち着いて過ごせるようにしてください。

メダカの長生きのためにできる3つのこと

残されたメダカが幸せに過ごせるようにすることも、飼い主様の大切な役目です。

●日光が当たる場所で飼育する

メダカは日光が当たることで体も丈夫になり、繁殖もしやすくなります。

また紫外線の殺菌効果で細菌類の繁殖を抑え、病気になりにくい環境を作ることができます。

*夏場は、水温が高温になりすぎることがあるので、浮草やすだれを設置して日陰を作る

●稚魚の場合はグリーンウォーターでの飼育がおすすめ

メダカには胃がないのでエサを食べ溜めておくことができません。

とくに稚魚は口も小さいため、エサが大きいと食べることもままならず餓死してしまいます。

グリーンウォーターで飼育すれば、子メダカは水中の植物性プランクトンを食べられるので餓死する心配がありません。

植物プランクトンが増殖した緑色の水のこと。

酸素が豊富な飼育水に濃縮クロレラを添加し、日光の当たる場所に置くことで植物プランクトンを増殖できる。

●ストレスをなるべく与えない

人と同様、メダカもストレスを感じると免疫力が低下して病気になりやすくなります。

水換え時には、飼育水と新しい水のphや水温をなるべく揃えて、急激な変化によるストレスを与えないようにしましょう。

また、水質の悪化や外敵から狙われる環境もメダカにとってはストレスです。

ろ過装置や水草を設置して水質を安定させ、流木で隠れ家を作ってあげましょう。

*強すぎる水流もストレスになるため、ろ過装置やエアレーションによる水流は弱めにする

まとめ

メダカが死ぬ前には「水面で口をパクパクさせる」「泳ぎ方や行動がおかしい」「痩せる」といった普段と違う様子が見られます。

何年も生きていて老衰である場合は、寿命を全うするのをそっと見守るしかありません。

しかし、まだ若いメダカなら病気やケガが原因の可能性もあり、適切に治療をすれば助かるかもしれないのです。

筆者は小学生の頃、学校でメダカを飼っていましたが、適切な飼育方法や病気の対策などに無知で何匹も死なせてしまいました。

今のように、情報を得られる環境や正確な知識があれば、助けられたかもしれないと後悔しています。

すでにメダカを飼っている方も、これから飼う方も当ページを参考にして、悔いのない楽しいメダカとの生活を過ごしてくださいね。