かけがえのない時間をともに過ごした愛犬との別れは、飼い主様に深い悲しみを与えます。

ショックから呆然として、何も手につかない状態に陥る方もおられるでしょう。

つらい気持ちは非常によくわかりますが、愛する犬ちゃんの安らかな旅立ちのために、飼い主様には気持ちを強く持ってお見送りの準備をしていただきたいと思います。

愛犬のために、飼い主様にまずしていただきたいのは以下の3つです。

①愛犬の遺体のエンゼルケア

愛犬の体を清潔にして毛並みを整え、生前のような姿にしてあげる処置

②愛犬の遺体の冷却と安置

お見送りまでの間に傷まないように遺体を冷やして、棺を冷暗所へ安置

③愛犬のお見送りの手配

訪問ペット火葬業者、ペット霊園、自治体から、飼い主様のご意向に沿った火葬ができる方法を選択

悔いのないお見送りができたら、忘れてはいけないのが愛犬の「死亡届」の提出です。

他にも必要に応じて、遺骨の供養の手配をしたり、各種手続きを行ったりしなくてはいけません。

当記事では、愛犬とのお別れ直後から、お見送りが終わった後の手続きまで、飼い主様が行うことを順番にわかりやすく解説しています。

今現在悲しみに暮れる飼い主様の助けになることはもちろん、「将来の別れに備えておきたい」という飼い主様にもきっと役立つはずです。

ぜひ最後までお読みいただきご参考ください。

愛犬は本当に亡くなっている?犬ちゃんの生死確認の仕方

愛犬が動かなくなってしまった場合でも、亡くなっていると判断するのは早計かもしれません。

もしかしたら失神していたり、一時的な仮死状態に陥っていたりするケースもあるからです。

このような場合なら、すぐに適切な処置ができれば犬ちゃんの命を助けることができるかもしれません。

生死確認は「呼吸」「脈拍」「対光反射」を見ることで確認できます。

以下に、確認方法を詳しく解説します。

犬ちゃんの呼吸の有無を確認する

犬ちゃんの呼吸は「お腹の動きを見る」または「鼻先に手をかざす」ことで確認します。

約1分間観察し、極端に少なくても呼吸が確認できたら直ちに動物病院へ連れて行きましょう。

呼吸が確認できなかった場合は、次の「脈拍の確認」を行いましょう。

「胸部の動きを見る」「鼻先に手を近づける」などして呼吸をしているか確認しましょう

犬の正常時の呼吸数

小型犬:25回前後(1分間平均)

大型犬:15回前後(1分間平均)

※小型犬のほうが呼吸数は多く、大型犬のほうが少ない

犬ちゃんの脈拍を確認する

犬ちゃんの脈拍は「胸に手を当てる」「お腹側から股関節を触る」の2つの方法で測ることができます。

犬ちゃんの心臓は、横倒しの体勢になった際の左側の胸、前足を曲げたときの肘辺りの位置にあるため、手を当てると拍動を感じることができます。

また、股関節部分には大腿動脈という太い血管があり、そこに人差し指・中指・薬指の3指を軽く当てて脈を取ります。

どちらの場合でも1分間を目安に脈拍を確認してください。

わずかでも脈拍があれば、直ちに獣医師に診せましょう。

呼吸・脈拍ともに確認できなかった場合のみ、次の「対光反射の確認」を行います。

胸に手を当てるなどして心臓の動きを確認しましょう

犬の正常時の心拍数

小型犬:80~120回(1分間)

大型犬:60~80回(1分間)

※子犬の場合は成犬の2倍ほどで220回以下であれば正常範囲とされる

犬ちゃんの対光反射が起こるか確認する

対応反射とは、目に光が当たると瞳孔が収縮する反射のことです。

明るい場所では反射が出にくいので、部屋を暗くして行います。

犬ちゃんの両目に片方ずつライトの光を当て、瞳孔が小さくなる、あるいは動くかを確認します。

反射が確認された場合は、まだ生きているということなので、直ちに獣医師の診察を受けましょう。

ただし、この方法は失明など、犬ちゃんの体に大きなダメージを与える可能性があるため、呼吸・脈拍が確認できなかった場合の最終確認として行ってください。

確認した結果、瞳孔に変化が見られなければ、残念ながら亡くなっているということになります。

犬は死後硬直後に生き返る?

インターネットの質問サイトでは「愛犬を生き返らせたい」という質問を見かけることがあります。

それに関連して、「犬は死後硬直後に生き返る」という説も聞かれます。

しかし、残念ながら死亡を確認した後や、死後硬直が起こった後に犬ちゃんが生き返ることはありません。

死後24時間ほどが経過し、死後硬直が解ける際に固まっていた犬ちゃんの筋肉が緩むことで表情が和らいだり、体勢が少し変わったりすることがあり、これが「生き返った」と錯覚させることにつながったようです。

亡くなってしまった子が帰ってくることはないとわかってはいても、それでも奇跡を信じたい。

そんな飼い主様の深い愛情と悲しみが、この説を広めたのかもしれません。

とても悲しい現実ですが、愛犬のためにも、きれいな姿で旅立てるようにお見送りの準備をしてあげましょう。

精一杯の愛情を込めて送り出してあげることが一番の供養になるはずです。

次の章では、犬ちゃんの遺体のエンゼルケアと安置方法をご紹介いたします。

愛犬の遺体をきれいに保つために|エンゼルケアと安置の方法

犬ちゃんの遺体は、適切な方法で安置すれば夏場で1~2日ほど、冬場で2~3日ほどきれいな姿を保つことができます。

火葬・葬儀時にきれいな姿で送り出してあげられるように、正しいエンゼルケアと安置の方法を確認し実践していきましょう。

①犬ちゃんのエンゼルケアと安置に必要なものを準備する

まずは以下の品を準備しましょう。

| 品名 | 必要な準備 | ポイント |

| 棺(ダンボール箱やペット用棺など) | 段ボール箱を使用する場合、ペットちゃんの遺体を納めたときに底が抜けてしまわないよう補強しておく | 犬ちゃんの体が無理なく収まるサイズを選ぶ |

| 新聞紙・ペットシーツ | 準備した棺に敷き詰める | 遺体からは体液が漏れ出る可能性があるため必要 |

| 保冷剤・ドライアイス | 小さめのタオルや布で包んで使用する | 遺体のお腹・頭部を中心に冷やす 定期的に交換するため、複数用意するのがおすすめ |

| タオル・ウェットティッシュ | タオルは濡らしてしっかりと絞っておく | 遺体の汚れを拭き、清潔にしてあげる 水分が残り過ぎないように注意 |

| 脱脂綿 | 犬ちゃんの体を拭いた後、鼻・肛門に詰める | 遺体から体液が漏れ出ないようにするための対策 汚れたら交換できるように替えを用意する |

| お供え物 | 生花以外にも生前ペットちゃんが好きだったおやつやおもちゃなどを用意する | プラスチック・金属は一緒に火葬できないため注意 |

②愛情を込めて犬ちゃんの遺体のエンゼルケアを行う

犬ちゃんは亡くなってから1~2時間ほどで死後硬直が始まるため、その前にエンゼルケア(遺体の処置)を行います。

硬直してしまうと、24時間ほど経って硬直が解けるまで、目や口を閉じたり、体勢を変えたりできなくなるので注意しましょう。

犬ちゃんの死後硬直が始まる時間

小型犬:死後 約1時間

中型犬:死後 約1時間半

大型犬:死後 約2時間

※体が小さいほど死後硬直は早く始まる傾向があります

※時間には個体差があります

●犬ちゃんの姿勢を整える

ペットシーツやバスタオルの上に犬ちゃんを寝かせ、手足を優しく折りたたみ、眠っているときのような姿勢に整えます。

手足の関節を優しく曲げて体に寄せ、眠っているような体勢に整えます

・手足が伸びた状態のままでは、棺や火葬炉に遺体が収まらないことがある

・すでに死後硬直が始まっている場合は、無理に体勢を変えようとすると犬ちゃんの関節が外れてしまうことがあるため、24時間ほど経ち硬直が解けるのを待って体勢を変える

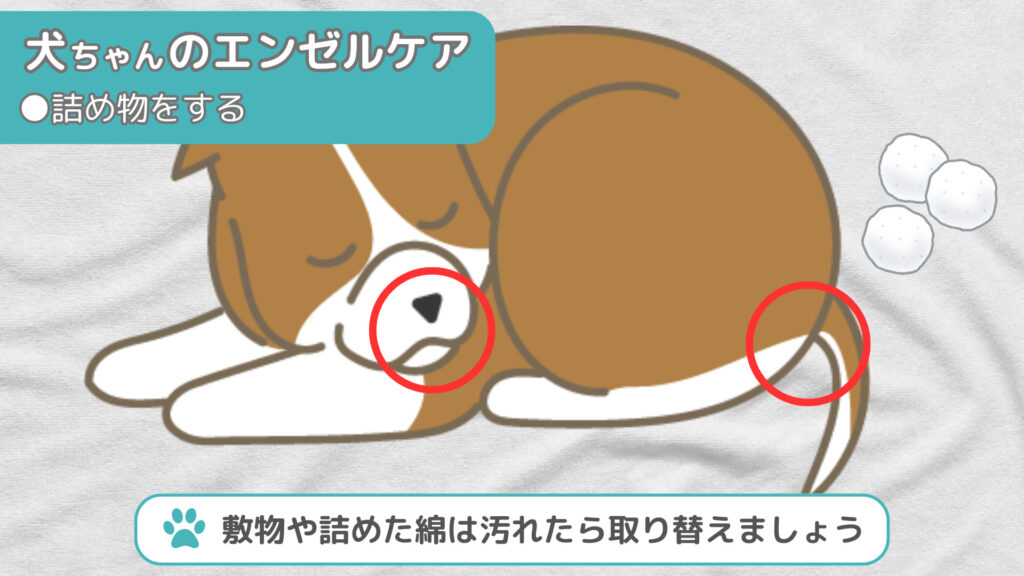

●犬ちゃんの遺体を清潔にするエンゼルケアを行う

エンゼルケアは、「遺体を衛生的に保つ」「犬ちゃんの尊厳を守る」「飼い主様の心の整理」の3つの目的のために行われる遺体の処置のことです。

飼い主様から犬ちゃんへの最後のお手入れになりますので、心を込めて行ってあげてください。

まずは、遺体を清潔にするために、しっかりと絞ったタオルやウェットティッシュで犬ちゃんの遺体の汚れを拭き取ってあげましょう。

死後、犬ちゃんの遺体からは体液が漏れ出てしまうことがあるので、体を拭き終わったら肛門・鼻などに綿球や脱脂綿を詰めてあげてください。

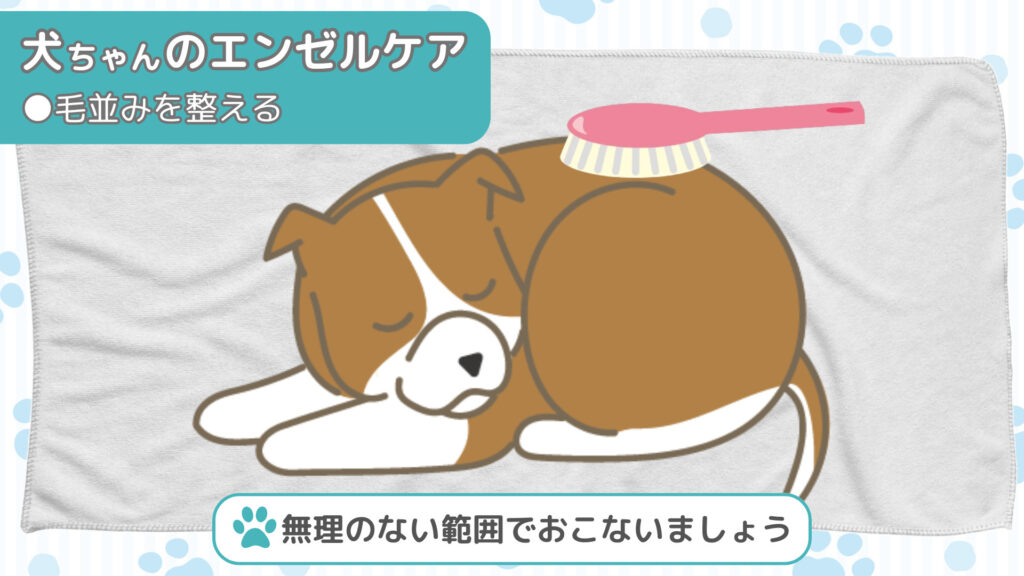

続いて、全身を丁寧にブラッシングし、毛並みを整えてあげましょう。

濡らしたタオルやウェットティッシュで体を拭き清潔にします

鼻やお尻からは体液が出ることがありますので綿球やガーゼを詰めます

仕上げにブラッシングをして毛並みを整えてあげましょう

③犬ちゃんの遺体をきれいに保つために冷却と安置を行う

愛犬のエンゼルケアができたら、次は遺体が傷まないように冷却と安置を行います。

●棺に犬ちゃんの遺体を納める

棺(段ボール箱やペット用棺)の底にペットシーツや新聞紙を敷き詰めます。

その上にバスタオルやタオルを敷き、犬ちゃんを寝かせます。

棺となる箱にペットシートやバスタオルを敷き、その上に犬ちゃんを優しく寝かせます

●犬ちゃんの遺体を冷やす

ドライアイスや保冷剤をタオルなどの布で包み、犬ちゃんの遺体の周りに置きましょう。

傷みやすい頭部や腹部は重点的に冷やすことで、火葬までの間きれいな姿を保ってあげることができます。

保冷剤をタオルで包み遺体の周りに添えます

とくに腐敗の進みやすいお腹や頭は重点的に冷やしましょう

・遺体に水滴が付くと、傷みの原因になるため注意する

・保冷剤は解けきる前にこまめに取り替える

・ドライアイスを使用する際は素手で触れない(凍傷の恐れがある)

・ドライアイスを使用する際は、棺を密封しない(昇華(気化)すると容器が破裂する可能性がある)

●棺に供花や犬ちゃんの好きな物を供えるのもおすすめ

お供えとして、生花やペットちゃんが生前好きだったおやつや玩具を添えてあげるのもおすすめです。

棺にお花や大好きなおやつ・おもちゃなどを一緒に入れてあげるのも良いですね

・詰め物をするなど対策していても体液が漏れてくることもあるため、汚れたらペットシーツやタオル、綿球を取り替える

・プラスチック製品や金属類は火葬できないため棺には入れない

適切な方法で安置すれば夏場で1~2日ほど、冬場で2~3日ほどきれいな姿を保つことができますが、それでも少しずつ腐敗は進行してしまいます。

犬ちゃんの安置ができたら、速やかに火葬・葬儀の手配をしてあげましょう。

犬ちゃんの遺体の安置方法については、YouTubeの動画でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

愛犬の見送り方は訪問ペット火葬業者・ペット霊園・自治体の3つ

愛犬の遺体は、火葬して供養してあげるのが良いでしょう。

ひと昔前は、自宅の庭に土葬されることもありましたが、マンションや賃貸住宅に暮らす方が増えたこと、十数年にも及ぶお墓の管理が必要なこと、などの理由から今ではほとんど行われていません。

現在では、訪問ペット火葬業者やペット霊園での火葬を利用し、葬儀から供養までサポートしてもらう方が増えています。

また、依頼先を決めるのが大変な場合やあまりお見送りにお金をかけられない場合では、自治体に依頼するのも有効な手段です。

以下に、それぞれを詳しく説明しますので参考にしてください。

訪問ペット火葬業者は利便性が高く思い通りの葬儀ができる|超小型~大型犬

訪問ペット火葬業者は、ペット用火葬炉を搭載した火葬車で飼い主様の自宅や希望する場所に来て、その場で火葬してくれます。

小さなお子様やご高齢のご家族様など、外出が難しい方も犬ちゃんのお見送りに立ち会うことができますし、遺体を運搬する手段がない飼い主様も利用しやすいのが特徴です。

また、「遺骨を拾ってあげたい」「思い出の場所で葬儀してあげたい」など、飼い主様の意向にあわせて執り行うことができる自由度の高さも人気の理由のようです。

遺骨は返骨も可能で、その後の遺骨の供養方法も自由に選べるので、しばらくは手元に置いておきたいという飼い主様にもおすすめです。

火葬プランには「合同火葬(他のペットちゃんと一緒に火葬)」「一任個別火葬(犬ちゃんだけを個別に火葬)」「立ち会い個別火葬(飼い主様が火葬の立ち会いから拾骨まで行える)」の3種類あり、希望に合わせて選ぶことができます。

対応可能な犬種

超小型犬、小型犬、中型犬、大型犬

ペット霊園は火葬から埋葬までを一貫して行える|超小型~超大型犬

ペット霊園は、犬ちゃんの遺体を持ち込むことで、葬儀から火葬、納骨までを一貫して執り行ってくれます。

霊園には納骨堂や共同墓地、個別墓地があり、飼い主様の希望に合わせた供養方法を選ぶことができます。

オリジナルの墓石を作ったり、将来的に飼い主様と一緒に入れるお墓を選べたりする霊園もあります。

「丁寧に供養してあげたい」という飼い主様はもちろん、「自宅にお墓を作れない」「忙しくて自分では遺骨の管理ができない」という方にもおすすめです。

火葬プランは、訪問ペット火葬業者と同様に「合同火葬」「一任個別火葬」「立会個別火葬」の3種類があります。

対応可能な犬種

超小型犬、小型犬、中型犬、大型犬*超大型犬に対応可能な霊園もある

自治体は安価だが地域によって対応が異なるので注意|超小型~中型犬

ほとんどの自治体で、犬ちゃんの遺体の引き取りと火葬を実施しています。

各自治体によって費用は異なりますが、概ね数千円程度で火葬ができ、訪問ペット火葬業者やペット霊園と比較すると安価です。

また、悪質な業者の被害に遭うリスクもなく、安心して利用できる点が魅力と言えます。

しかし、引き取りの日時を自由に決めることはできませんし、火葬への立ち会いや返骨に対応していない自治体が大多数です。

中にはゴミと一緒に焼却されてしまう自治体もあるため、事前に利用規定を確認しておかないと、後々後悔することにもなりかねません。

「安いから」という理由だけで決めず、愛犬がどのように扱われるのかを確認したうえで、納得できたら依頼するようにしてください。

対応可能な犬種

超小型犬、小型犬、中型犬

愛犬の遺骨の供養方法4つ|特徴・注意点・おすすめ例を一覧表で掲載

| 供養方法 | 特徴 | 注意点 | こんな飼い主様におすすめ |

| ペット霊園への納骨・埋葬 | ・納骨堂や霊座への納骨、墓地(合同・個別)への埋葬がある ・年忌法要などの永代供養を頼める ・管理の手間がかからない | ・郊外にあることが多くアクセス面で不便 | ・人と同じように供養してあげたい ・自分に何かあっても供養を続けてあげたい ・遺骨の管理が難しい ・車などの移動手段を持っている |

| 私有地への埋葬・プランター葬 | ・遺骨のまま、または粉骨して私有地やプランターに埋葬する ・犬ちゃんの存在を身近に感じられる ・いつでもお墓参りができる | ・野生動物に遺骨を掘り起こされないよう管理が必要 ・私有地への埋葬の場合、気軽に引越しや土地の売却ができなくなる ・プランターに植物を植える場合はお世話が必要 ・近隣に配慮してお墓の場所を決める必要がある | ・毎日のようにお墓参りがしたい ・お墓の管理が苦ではない ・植物のお世話が好き |

| 手元供養 | ・仏壇や祭壇を作って骨壺を安置する方法と、遺骨をキーホルダーやアクセサリーに入れて身に付ける方法がある ・犬ちゃんの存在を身近に感じられる ・いつでも手を合わせられる | ・遺骨がカビてしまわないように管理が必要 ・来客時など、周囲の人への配慮が必要 ・将来的に遺骨をどうするのか考えておく必要がある | ・毎日手を合わせてあげたい ・遺骨の管理が苦ではない ・いずれはペット霊園への納骨を考えている ・将来的には犬ちゃんと一緒にお墓に入りたい |

| 散骨 | ・遺骨をパウダー状に加工して、海や山、思い出の場所に散骨 ・宇宙や無人島への散骨を行う専門業者もある | ・周囲へ配慮して行う必要がある ・国有地や公有地、他人の所有地では許可を取る ・漁場、自然環境保全区域などでは控える ・自治体によっては散骨に関する条例があるところがある | ・大自然に還してあげたい ・思い出の場所に弔ってあげたい ・遺骨の管理が難しい |

散骨を禁止する自治体

北海道長沼町 「長沼町さわやか環境づくり条例」第11条

埼玉県秩父市 「秩父市環境保全条例」

宮城県松島町 「松島長環境美化の促進に関する条例」

熊本県南阿蘇村 「南阿蘇村環境美化条例」

散骨に関する条例やガイドラインがある自治体

北海道七飯町 「七飯町の葬法に関する要綱」

北海道岩見沢市 「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例」

長野県諏訪市 「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」

埼玉県本庄市 「本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例」

静岡県御殿場市 「御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例」

静岡県熱海市 「熱海市海洋散骨事業ガイドライン」

「熱海市散骨上の経営の許可等に関する条例」

静岡県三島市 「三島市散骨場の経営等の許可等に関する条例」

神奈川県湯河原町 「湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例」

神奈川県箱根町 「箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例」

愛媛県愛南町 「愛南町散骨事業等の適正化に関する条例」

鹿児島県伊佐市 「伊佐市環境保全及び美化推進条例」

※2025年6月現在

愛犬の葬儀を終えたら30日以内に「死亡届」を提出しよう

愛犬の葬儀が終わったら、忘れずに「死亡届」を提出しましょう。

また、マイクロチップを装着していた場合は登録機関への死亡届けの提出、保険に加入していた場合は解約手続きも行います。

ここでは愛犬の死亡後に行う手続きについて詳しく解説いたします。

愛犬が亡くなった日から30日以内に死亡届を提出する

飼い犬は狂犬病予防法第4条 により、お住まいの市町村への登録と予防注射が義務付けられています。

この登録の抹消のために、愛犬が亡くなった日から30日以内に自治体に死亡届を提出する必要があります。

死亡届の提出を怠った場合、20万円以下の罰金を科せられる可能性があるため注意しましょう。

| 犬ちゃんの飼育頭数が多い8都市の死亡届手続き | |||

| 地域名 | 提出先 | 死亡届提出に必要な品 | マイクロチップ登録との連動 |

| 東京都江東区 | 江東区保健所生活衛生課 ・電子申請可 | ・犬鑑札 ・注射済票 | 〇 「犬と猫のマイクロチップ情報登録 死亡等の届出(環境省)」にて死亡届を提出すれば保健所窓口での手続きは不要 |

| 神奈川県横浜市港北区 | 港北福祉保険センター生活衛生課環境衛生係窓口 ・電話での手続き:045‐540‐2373 ・Eメール:ko-eisei@city.yokohama.lg.jp ・電子申請可 | ・犬鑑番号(鑑札または鑑札番号がわかる書類) | ✕ 「犬と猫のマイクロチップ情報登録 死亡等の届出(環境省)」での死亡申請も別途必要 |

| 愛知県名古屋市 | 犬の所在地の保険センター | ・犬鑑札 ・注射済票 | ✕ 「犬と猫のマイクロチップ情報登録 死亡等の届出(環境省)」での死亡申請も別途必要 |

| 大阪府大阪市 | 犬の所在地の保健福祉センター ※郵送・電話・電子申請可 | ・犬鑑札 ・注射済票 | 〇 「犬と猫のマイクロチップ情報登録 死亡等の届出(環境省)」にて死亡届を提出すれば保健所窓口での手続きは不要 |

| 埼玉県さいたま市 | ・動物愛護ふれあいセンター ・各区役所くらし応援室 ※電子申請可 | ・犬鑑札 | ✕ 「犬と猫のマイクロチップ情報登録 死亡等の届出(環境省)」での死亡申請も別途必要 |

| 千葉県千葉市 | ・各区役所地域振興課 ・動物保護指導センター ・市役所生活衛生課 ※電子申請可 | ・犬鑑札 ・注射済票 | ✕ 「犬と猫のマイクロチップ情報登録 死亡等の届出(環境省)」での死亡申請も別途必要 |

| 兵庫県神戸市 | ・電話での手続き(自動音声) :078‐771‐7204 ・郵送での手続き:(公社)神戸市獣医師会事務局(〒651‐0083神戸市中央区浜辺通4‐1‐23三宮ベンチャービル525号) ・電子申請可 | ・犬鑑札 ・注射済票 | ✕ 「犬と猫のマイクロチップ情報登録 死亡等の届出(環境省)」での死亡申請も別途必要 |

| 福岡県福岡市 | 動物愛護管理センタ―へ電話またはFAXで連絡 電話:092‐691‐0131(ガイダンス4番) FAX:092‐691‐0132 ・電子申請可 | ※記載なし | 〇 「犬と猫のマイクロチップ情報登録 死亡等の届出(環境省)」にて死亡届を提出すれば保健所窓口での手続きは不要 |

愛犬がマイクロチップを装着しているなら登録機関へ死亡届を提出する

2022年6月から、犬・猫へのマイクロチップ装着が義務付けられました。

犬ちゃんがマイクロチップを装着していた場合は、環境省へ死亡届を提出しましょう。

・マイクロチップの識別番号

・暗証記号

自治体によっては、マイクロチップの登録を行うことで自治体への登録が同時に完了し、マイクロチップを鑑札の代わりにできる特例制度を設けているところがあります。

この場合、マイクロチップの登録機関へ死亡届の申請をすれば、自治体への提出は不要になります。

特例制度を設けている自治体例

船橋市では、令和5年4月1日から、マイクロチップ情報の登録または変更登録を完了した犬の飼い主は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなし、窓口での鑑札の交付手続きを不要とする狂犬病予防法の特例制度を適用します。

「犬の登録と注射」船橋市

注意点として「お住まいの自治体が特例制度を適用していない」「特例制度が適用される以前に自治体で登録手続きを行った」などのケースは従来と同じく自治体にも死亡届の提出が必要な場合があります。

自治体ごとに対応は様々のため、詳しい情報はお住まいの自治体のホームページを確認、もしくは問い合わせて確認してください。

愛犬のペット保険の解約

ペット保険に加入していた場合は解約しましょう。

手続きに入るまでに、愛犬を見送るまでに掛かった治療費の申請に漏れがないか確認しておきましょう。

保険の特約によっては解約後も一定の期間内に申請すれば、火葬・葬儀に掛かった費用や仏具の購入費用の補償として、一定額まで受け取れるものもあります。

あわせて、失効までの保険料の支払い(日割り計算で請求されることが多い)など、不明点があれば保険会社に確認するようにしましょう。

手続きの際は愛犬が亡くなった日を確認されることが多く、ペットちゃんが亡くなったことを証明できる書類の提出が必要な場合もあります。

以下のような書類を用意しておくと、手続きがスムーズになります。

犬ちゃんが亡くなったことを証明する書類

■死亡診断書

動物病院で亡くなった場合、または自宅で亡くなった後に獣医師に診察してもらい死亡が確認された場合に発行が可能:動物病院で発行

■診察明細書

病名や症状、診察内容などが記載されており、保険金請求に必要:動物病院で発行

■火葬・埋葬証明書

訪問ペット火葬業者やペット霊園で火葬・埋葬・納骨がなされたことを証明する書類:訪問ペット火葬業者・ペット霊園で発行

■火葬・埋葬の領収書

訪問ペット火葬業者やペット霊園で火葬・埋葬サービスを利用した際に受け取れる他、一部の自治体では火葬を利用した際に領収書を出してもらえる:訪問ペット火葬業者・ペット霊園・自治体で発行

| ペット保険名 | 問い合わせ先 | 手続き |

| アニコム損害保険株式会社 | あんしんサービスセンター 0800‐888‐8256 平日9:30~17:30 土日・祝日9:30~15:30 | ご契約の解約・失効手続き |

| アイペット損保 | WEB問い合わせ(ご契約者様) 電話窓口 0800‐919‐1525 月~土9:00~18:00 日・祝日・年末年始は休み | マイページから書類の取り寄せが可能 |

| ペット&ファミリー損害保険株式会社 | 電話窓口 0120‐584‐412 9:00~17:00(土日・祝日、12/30~1/4を除く) | マイページから手続き可能 |

| 楽天ペット保険 | 電話窓口 0120‐939‐851 AIオペレーター:24時間365日 オペレーター:9:00~18:00(年末年始を除く) | お客さま情報の変更・解約手続き |

| PS保険 | お客様サービスセンター 0120‐335‐573 平日9:30~17:30(土日・祝日・年末年始を除く) | ペットが亡くなった場合の手続き |

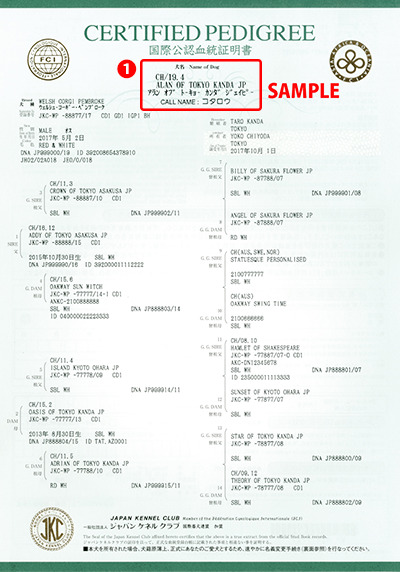

血統書登録の抹消手続き

愛犬が血統書団体に加入している場合は、登録抹消の手続きを行いましょう。

まずは、所属団体へ連絡して犬ちゃんが亡くなったことを伝えます。

申請方法は団体ごとに異なりますが、「血統書の返還」と「愛犬の死亡した日付の報告」は共通しているようです。

愛犬が亡くなったことを証明する書類の提出を求められるケースもあるようなので、必要なら死亡診断書や火葬証明書などを用意しましょう。

詳しくは所属団体に確認して、手続きを進めてください。

血統書を、愛犬との思い出の一つとして手元に残しておきたい場合は、手続き後に返却を希望する旨を伝えておきましょう。

●血統証明書例

愛犬との別れによるペットロスの重症化を防ぐ

深い絆で結ばれた愛犬との死別は、飼い主様に深い悲しみをもらたします。

飼い主様の中には、喪失感や悲しみから心身に不調が現れる「ペットロス症候群(ペットロス)」に陥る人も少なくありません。

事実、ペットメディカルサポート株式会社が実施した、犬や猫を飼ったことのある人へのアンケート調査によれば、約半数の52%の人がペットロスを経験しています。

ペットロスに陥ると、不眠や食職不振、めまい、だるさ、吐き気など様々な症状が出て、ひどい場合だと日常生活がままならなくなることもあります。

そのような時に「(亡くなった)犬ちゃんが心配するから泣いちゃいけない」「いつまでも立ち直れない自分はダメな飼い主だ」などと、自分を責めてしまう飼い主様もおられるようですが、これは回復には逆効果です。

それだけ犬ちゃんを愛していた証拠ですし、無理に悲しみを抑え込むのではなく、その悲しみを受け入れ、感情のままに涙を流して発散させることも時には必要だと筆者は思います。

筆者も過去に愛犬5匹を見送ってきた経験がありますが、何度その時を迎えても慣れることなどあるはずもなく、毎回深い悲しみに襲われます。

悲しいときには思いっきり泣き、愛犬との思い出話を家族と語り合い、命日にはお墓参りをするなどして、少しずつ愛犬がいない現実を受け入れて立ち直ってきました。

筆者のように身近な人と悲しみを分かち合ったり、犬ちゃんのお墓参りや遺品整理をしたりすることはペットロスからの回復に効果的なのだそうです。

それでも、長期間悲しみから抜け出せないようなときや、心身に重い症状が出ているようなときには、ためらわず専門家を頼りましょう。

心療内科を受診する、専門家によるカウンセリングを受ける、などはとても有効な方法なので気負わずに相談してみてください。

まとめ

「愛犬が亡くなってしまったかもしれない」というときに、冷静でいられる飼い主様はほとんどいません。

しかし、素早い対処ができればペットちゃんの命を助けることができるかもしれませんし、万が一亡くなってしまったとしても、悔いなくお見送りしてあげられるように飼い主様には落ち着いて対応していただきたいと思います。

まずは、生死確認を行い、もし息があればすぐに動物病院を受診しましょう。

死亡が確認された場合は、以下の流れでお見送りの準備やその後の対応を行ってください。

1:死後硬直する前に遺体のエンゼルケアと安置をする

2:お見送り方法を決める・依頼先へ問い合わせる

3:火葬・埋葬を実施

4:自治体・マイクロチップ登録機関に死亡届を提出

流れを知っておけば、慌てることなく愛犬をお見送りできます。

つらいことですが、大切な家族が安心して旅立てるよう、しっかりと見送ってあげましょう。

ハピネスでは、愛犬とのお別れに際してご不安な想いを抱える飼い主様からのご相談を承っております。

お別れ直後の飼い主様はもちろん、お別れに備えておきたい飼い主様も遠慮なくお問い合わせくださいませ。